每一棟城市新建築的誕生,往往伴隨著成噸被遺棄的材料。這些材料從建築而來,卻鮮少有機會回到建築之中。在地球資源日益緊縮的今天,我們不只面臨環境警鐘,更迎來產業轉型的迫切需求。根據「全球資源觀察 (Global Resources Outlook 2019) 」報告,從1970年到2017年之間,全球自然資源的使用量從 270 億噸增加至 920 億噸,增幅超過 240 %。

營建產業在此背景下顯得格外關鍵。根據聯合國環境規劃署 (UNEP) 統計,營建產業佔全球自然資源消耗約50%、全球碳排約 39%,並產生全球最多的固體廢棄物 (C&D waste) 。在廢棄物再利用率偏低的情況下,我們不禁開始思考「既然已經從地球索取這麼多的資源,能不能將這些資源做最有效的運用?」

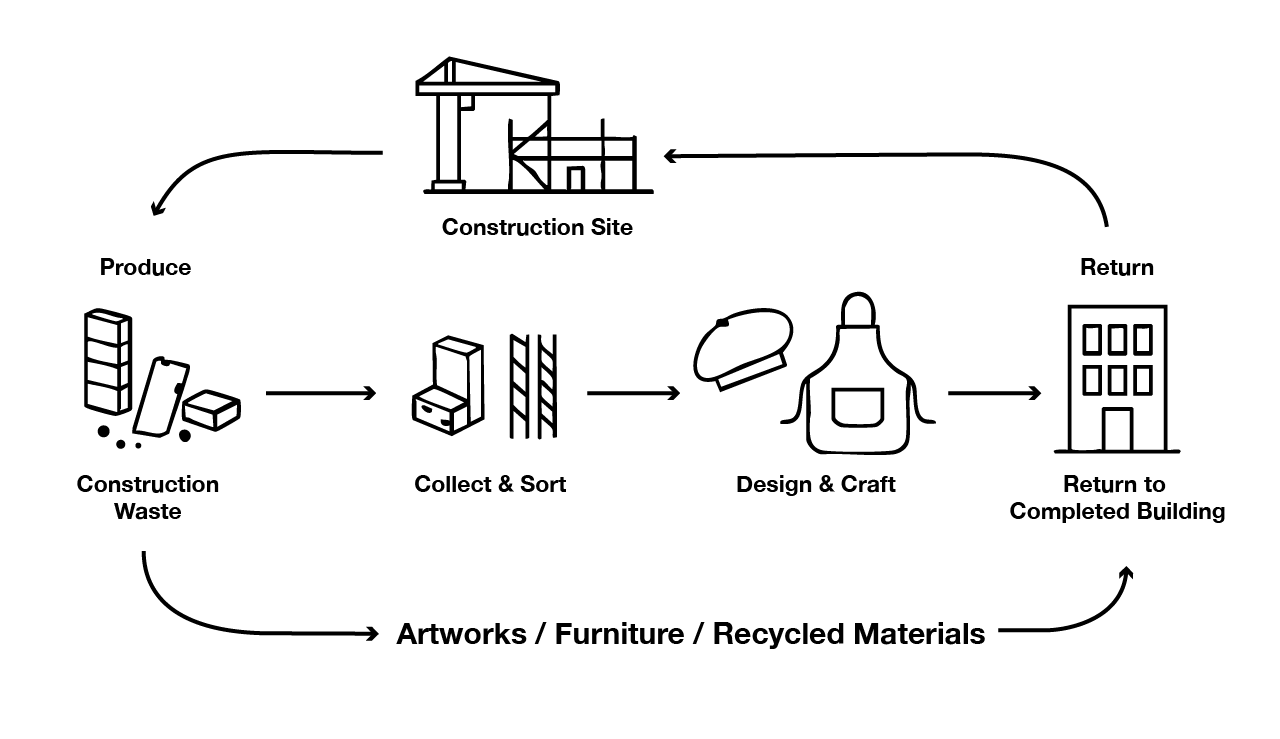

「工地計劃」即是在這樣的思考中誕生的一項長期行動方案。我們以策略思維、設計轉譯與工藝實踐等方式,將營建過程中被視為廢棄物的材料轉化為再生家具、建材與藝術作品。這些作品不只是環保象徵,更被送回完工後的建築空間中,包括住宅大樓、企業辦公室與公共場域,實際成為人們生活的一部分。透過這種「回到建物本體」的循環設計,我們期望啟發更多人,在丟棄之前重新看見材料的潛力;也希望協助建設公司與公共機關,透過具體案例落實 ESG 與循環經濟,成為產業鏈永續轉型的催化劑。

「工地計劃」從2020年至今,已成功轉化 40(1)噸營建廢棄物,實質回應聯合國永續發展目標 (SDG11)「永續城市與社區」、 (SDG 12) 「責任消費與生產」與 (SDG13) 「氣候行動」之核心精神(2),同時協助企業提出ESG永續指標的對應政策(3),並可作為都市資源管理、營建政策、以及綠色採購制度的實證案例。未來若能進一步結合公部門政策工具,如容積獎勵、標案加分或再利用材料標章制度,將有助於建立制度化的資源循環平台,促進更多產業投入再利用體系,擴大其社會與環境效益。

註1

截至2025.08.11統計。

註2

SDG 12|責任消費與生產:透過材料再利用與創新設計,落實目標 12.5,減少廢棄物產生,提升建築行業的責任消費與生產循環效率。

SDG 11|永續城市與社區:打造具有永續與文化價值的城市建築與社區空間,提升都市生活品質。

SDG 13|氣候行動:藉由減碳設計與材料再利用,具體減少建築階段溫室氣體排放。

註3

E (環境):減少新料用量與掩埋負擔,量化轉化重量,為企業減碳創造具體績效。

S (社會):引入在地工藝與設計師,提升企業內部永續意識與公眾溝通能力。

G (治理):可納入企業 ESG 報告中的行動案例,對應 SDG 目標與具體成效數據。